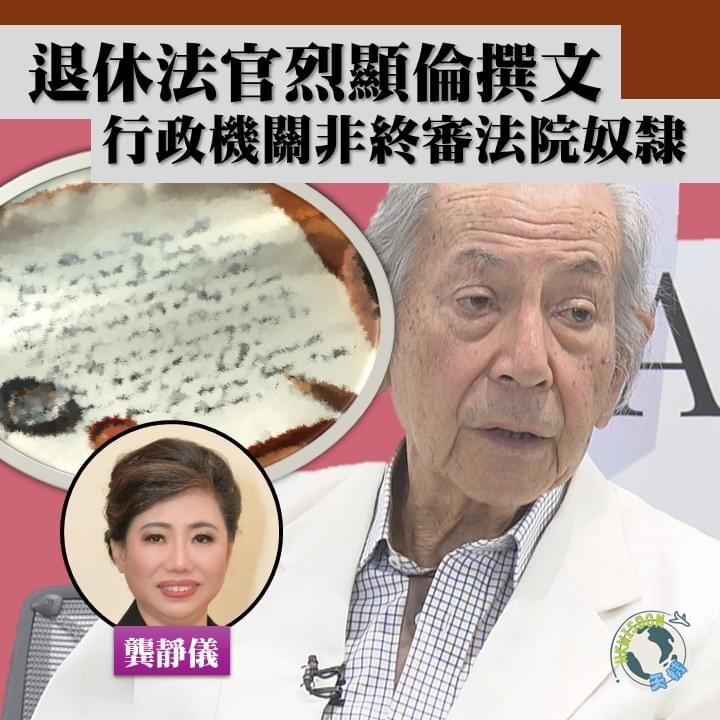

【退休法官烈顯倫撰文指行政機關非終審法院奴隸】

【退休法官烈顯倫撰文指行政機關非終審法院奴隸】

昨天,7月16日,特區政府因應終審法院就岑子杰案的裁決,向立法會提交《同性伴侶關係登記條例草案》,進行了首讀及二讀,而法案旨在為海外註冊的同性伴侶提供醫療及處理身後事等基本權利。該《條例草案》在立法會上引發了激烈辯論;據統計,目前有40名議員表明反對或棄權,12人支持,36人未表態。

另一方面,終審法院前常任及非常任法官烈顯倫(Henry Litton)近日曾發表公開署名評論文章,並理性、持平地從法律角度去公開其對 終審法院就岑子傑案的裁決之看法;該文章的原文為英文,由刋載的報館翻譯成中文,而文章標題「行政機關不是終審法院奴隸——談岑子杰案與同性伴侶框架」則是報館編輯所擬。烈顯倫退休法官一針見血地在文章中直指:「司法機構不是無法無天的機構(lawless institution);它受自身憲法限制所約束。當它頒布裁決,那始終是與提起訴訟的案件背景(context)相關。」

究終審法院於2023年9月5日判決(岑子杰對律政司長,FACV 14/2022)所頒布的「宣告 」(declaration)如下:

「茲宣告政府違反其在《香港人權法案》第14條下的積極義務(positive obligation),即就同性伴侶關係設立替代法律承認框架(例如註冊民事伴侶關係或民事結合),並規定該等承認(recognition)所伴隨的適當權利和義務(appropriate rights and obligations),以確保有效遵從(effective compliance)上述義務。」

「上述聲明由最終命令頒布日期起計暫緩兩年生效,以向政府提供時間去遵從(comply)其上述義務。」

兩年前,終審法院是以3比2的僅僅所謂大多數推翻了上訴庭之前的判決(終院首席法官和常任法官林文瀚持異議),令岑子杰成功上訴得值。值得注意的,就是港府在這個終審法院判決儘管在票數上只是輸了「一點點」,該案裁決往後卻令整個香港社會牽起了極大的風暴,對於特區政府是次向立法會建議以立法方式去在有限範圍內正式承認同性伴侶關係,不管是在立法會內,抑或是在社會各界,爭議聲音都極大。

鐵一般的事實,是香港法律不承認同性婚姻,但終審法院卻偏偏宣告政府違反其在《香港人權法案》第14條下就同性伴侶關係設立替代法律承認框架之「積極義務」;終審法院在案中如此「似是而非」的判決,如果要落實去進行實際操作,無疑等於變相頒令同性婚姻在香港特區合法化。而在列顯倫退休法官的眼中,上述終院的宣告充其量只是其就《香港人權法案條例》(香港法例第383章) 第14條的法律效力發表意見(以僅僅的多數)而已!

在過去的一段長時間,香港民間擬起了一個說法,即所謂的「法官治港」;例如終審法院在審理莊豐源案所頒佈的判決,便曾對香港社會帶來嚴重的「雙非」問題,判決引發了後續一系列關於「雙非」嬰兒湧進香港產子的嚴重問題,更加劇了公共資源的壓力,引發了大量社會矛盾。 法律是用來建設社會,而不是用來摧毀社會的;終審法院的判決,一旦與現行法律背道而馳,又教行政機關如何去有效執行?

正如列顯倫退休法官正確地所言,政府之行政機關不是終審法院的奴隸(slave)。 終審法院不可能要求行政機關去執行一個根本與現行法律自相矛盾的頒令,難道僅僅將「同性婚姻」冠上「同性伴侶關係設立替代法律承認框架」之名,便可以輕而易舉地將後者說成並非承認「同性婚姻」? 既然兩位同性人士並不可以在香港合法註冊結婚,終審法院又怎可能要求行政機關為「同性伴侶關係設立替代法律承認框架」? 將來一旦大量擁現「備受法律框架承認的同性伴侶關係」,去「搶資源」, 香港社會能負何得到嗎? 終審法院有深思過這些問題嗎? 因此,行政機關決不能盲目地淪為終審法院的奴隸!

就目前情况,列顯倫總結出鑑於對政府方案的強烈反對,行政當局從立法會將之撤回,是無可非議的;上述建議完全合情兼合理,值得支持。

(文章是作者的個人意見,不代表本報立場)